急救医院是一座部分拆除的建筑,仓促地用木板围起来,即将开放。那是 1918 年秋天的费城,流感正在迅速蔓延。由于该市许多医生和护士都参加过第一次世界大战,23 岁的艾萨克·斯塔尔 (Isaac Starr) 和他在宾夕法尼亚大学医学院的三年级同学需要帮助照顾病人。他们只听过一场关于流感的讲座。他们的第一份工作是组装医院病床,一层大约有 25 张病床。

斯塔尔的轮班时间是下午 4 点。到午夜。他在 1976 年的一篇文章中回忆道,病床很快就挤满了发烧的病人。内科年鉴。许多患流感的人都康复了。但斯塔尔目睹了一些病人因缺氧而皮肤变蓝。他写道,很快,他们“努力清除呼吸道中有时从鼻子和嘴里涌出的带血的泡沫”。“这是一件可怕的事情。”

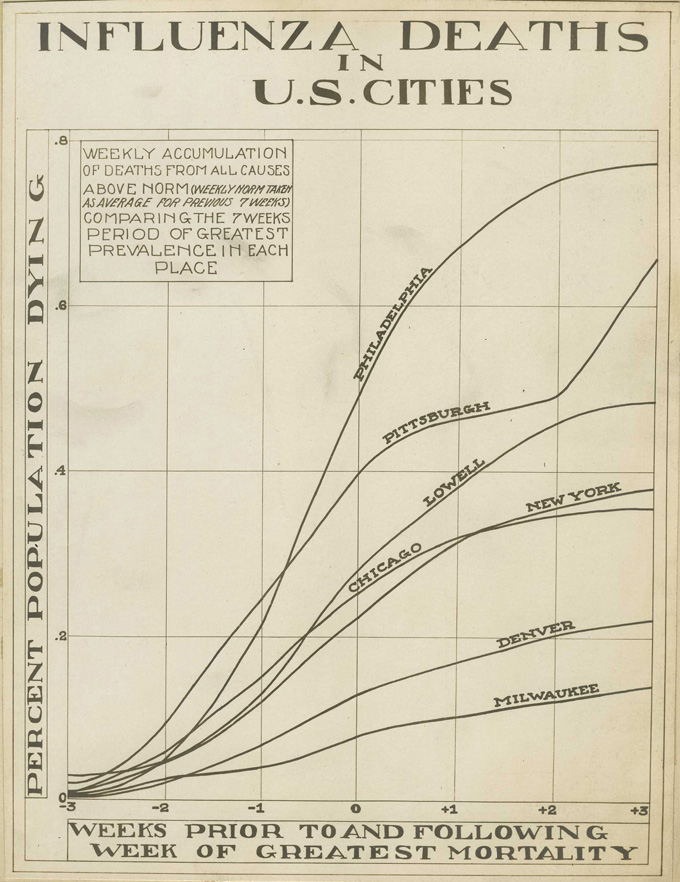

没有有效的治疗方法。病人因呼吸困难而变得神志不清、大小便失禁,几天之内就会死亡。“当我下午 4 点回到岗位时,我发现几乎没有见过我以前见过的人,”斯塔尔写道。“这种事一夜又一夜地发生。”10 月份,在流感大流行最严重的时候,大约有 11,000 名费城人死亡。

一些在临时医院去世的人与斯塔尔在一起。钢琴搬运工迈克疯狂地离开床铺,正要从窗户跳下去,就被医护人员抓住了。迈克不久后就去世了。有一位年轻女子,“发烧了”,她的一大家人守在她的床边,希望她能康复,但她的康复却从未实现。

1918 年流感大流行期间,估计全世界有 5000 万人死于流感。自本世纪以来,已经出现了许多疫苗和治疗方法来对抗传染病。但除了这些医学壮举之外,流行病的故事仍然是一个关于人的故事:生病的人、死亡的人、生活被颠覆的人、关心他人的人。最终,人们会记得发生过的事情,而人们会忘记。

公众对 1918 年流感大流行的记忆一直持续到 1919 年,但在美国很快就消失了,几乎没有历史记录或对灾后受害者的纪念。阿尔弗雷德·克罗斯比 (Alfred Crosby) 直到 1976 年才撰写了第一批有关流感大流行的重要历史著作,同年斯塔尔发表了他在流感病房工作的感想。克罗斯比的书最终以合适的标题重新发行 美国被遗忘的流行病:1918 年的流感.

自 1918 年以来,我们遇到过许多流行病,但新冠肺炎 (COVID-19) 是第一个可以与大流感相媲美的流行病,它改变了每个人的日常生活。马里兰州贝塞斯达国家过敏和传染病研究所所长安东尼·福奇说:“我们正在经历一场历史性的大流行。”

但病毒学、医学理解和疫苗开发一百年来的进步已经带来了变化。福奇说,从发现 SARS-CoV-2 病毒到“研制出可以放入人们怀中的疫苗”,用了 11 个月的时间,“这是投资生物医学研究重要性的美丽证明。”

COVID-19 大流行也清楚地提醒我们,什么没有改变。华盛顿特区乔治敦大学的内科医生、医学人文学者和医学史学家拉克希米·克里希南 (拉克希米·克里希南) 表示:“流行病只是浮现了所有的污点。”一直存在但经常被忽视的社会不平等现象是不可避免的。福奇说,美国黑人、拉丁裔和美洲原住民社区的 COVID-19 疾病和死亡人数不成比例,“我们最好不要忘记”。“我们确实需要解决导致这些非常非常明显的差异的健康社会决定因素。”

然而,一次又一次的爆发,我们的集体记忆开始动摇。困境的紧迫性最终会消失。那些为失去亲人而悲痛的家庭,那些在医疗需求未得到满足的情况下挣扎的人们,带着耻辱,成为纪念的小岛,永远受到遗忘和冷漠的汪洋的威胁。

有时健忘是由于缺乏计算而导致的。美国从 1918 年的大流行中恢复过来,却没有解决失去的问题。有时,疫苗的成功掩盖了它们的力量。在美国卷起袖子研发脊髓灰质炎疫苗后,围绕脊髓灰质炎的恐惧逐渐消退。对白喉和麻疹等许多其他儿童疾病的恐惧也减少了,使得一些人认为预防措施是理所当然的。

回顾 1918 年以来的传染病,就是观察我们对与我们共享世界的病毒、细菌和真菌的了解,以及观察在减轻它们的危害方面所取得的进步。但这也是呼吁倾听传染病如何影响人们生活的故事。

福奇说,疫情“历史上曾发生过,现在也发生过”。“而且它们将继续发生。”

疫苗的胜利

1947 年 2 月 24 日,美国商人尤金·勒巴尔在墨西哥城登上一辆公共汽车。旅途中,他的头开始疼痛,并出现皮疹。他于 3 月 1 日抵达纽约市,但仍感觉不舒服。四天后,他被送进医院。他与一位名叫伊斯梅尔·阿科斯塔 (Ismael Acosta) 的腮腺炎患者和一位患有哮吼的快两岁的小女孩重叠。

当医生寻找诊断时,勒巴尔的病情恶化了。他于 3 月 10 日去世。阿科斯塔和小女孩已经出院,但在 3 月晚些时候因出现皮疹而返回。对这两人的测试结果导致对勒巴尔的尸检进行了审查。诊断结果是天花,这种疾病会导致约 30% 的患者死亡,并导致幸存者因明显的伤疤而毁容。

更多的受害者出现了。一名曾在医院接受治疗的百日咳小男孩出现了皮疹。阿科斯塔 26 岁的妻子卡门 (Carmen) 也去世了,几天后她也去世了。很快,感染天花的人数达到了 12 人。纽约市开始了大规模的疫苗接种运动。

当时,安东尼·福奇 6 岁,在布鲁克林长大。他记得他的父母谈论过城里将要发生的一件大事。“我们都必须接种疫苗,而接种疫苗意味着有人会拿一根小针,在你的手臂上扎很多次。”(天花疫苗不是注射的,而是将一滴疫苗滴在皮肤上,然后用针反复刺入皮肤,将疫苗引入体内。)福奇和他的家人是数百万纽约人中的一员那年春天,他接种了疫苗,结束了天花疫情,而没有再增加一人。

纵观历史,天花是最令人恐惧的传染病之一。一位英国历史学家在撰写关于 1694 年 32 岁的玛丽二世女王死于天花的文章时,将这种疾病描述为“始终存在,墓地里堆满了尸体,让所有尚未遭受天花袭击的人遭受持续的恐惧折磨,给那些已经罹患天花的人留下了深刻的印象”。它没有留下其力量的可怕痕迹。”

天花也是疫苗故事中的主角。18 世纪末,英国医生爱德华·詹纳 (Edward Jenner) 从一名挤奶女工手上因牛痘引起的疮中提取了液体,并给一名小男孩接种了疫苗,这对一些农民的信念进行了检验,即患牛痘可以预防天花。该实验推进了疫苗接种的概念。通过让免疫系统预览病原体,身体的防御能力为主要事件做好了准备。

接下来的事情体现了疫苗接种的最大威力。经过一场世界范围的运动,天花于 1980 年成为第一种被宣布在全球消灭的传染病(SN:11/03/79,第 11 页 310)。一场困扰人类至少 3000 年的祸害被载入史册。

其他疫苗可预防的疾病——尤其是那些折磨儿童的疾病——如今在世界各地造成的伤害比不久前要少得多。20 世纪的美国,疫苗广泛用于治疗小儿麻痹症、麻疹和流感等九种疾病。嗜血杆菌流感 B 类病例减少了 95% 至 100%。然而,安娜堡密歇根大学的病毒学家 A. Oveta Fuller 表示,人们可能“对疫苗在消除或控制许多传染病方面的作用缺乏认识”。

对于今天的许多人来说,对脊髓灰质炎的了解只能来自历史书籍(SN:51 年 1 月 20 日,第 1 页 42)。但其他在小儿麻痹症爆发的夏天长大的人却有着清晰的回忆。

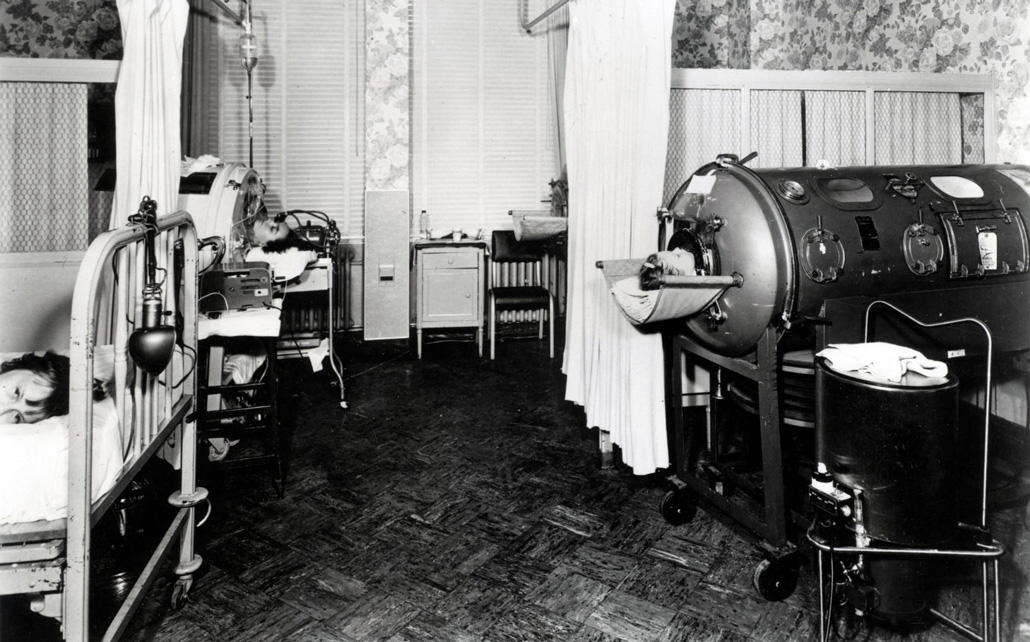

1956 年,费城儿童医院的儿科传染病专家保罗·奥菲特 (Paul Offit) 5 岁。在接受足部手术后,他在巴尔的摩一家医院的慢性病护理机构住了大约六周。它主要是一个小儿麻痹症病房。他周围都是孩子们,他们的四肢被牵引悬挂着,或者他们的身体被铁肺吞没。

“这是一次孤独、可怕的经历,”奥菲特说。家长每周只能探望一小时。他可以看到“所有这些孩子是多么脆弱、无助和孤独。”奥菲特的床靠近窗户,从窗户可以看到大楼的前门。他盯着入口,“等待有人来救我。”

奥菲特后来在同一家医院接受了医学生的培训。他小时候呆过的病房现在变成了一套办公室。房间看起来还是一样的,甚至连装饰线条都没有变,“窗户还在那里,”奥菲特说。“我记得我走上前,望向窗外,看到了 20 年前所看到的同样的景象,我强忍着泪水。”

美国的阵亡将士纪念日周末过去常常预示着小儿麻痹症恐惧的季节,因为夏季病例会增加。儿童被禁止进入游泳池和人群。福奇的父母不允许他和他的妹妹去康尼岛的海滩。福奇的高级科学顾问、成长于 20 世纪 50 年代的大卫·莫伦斯 (David Morens) 说:“我们小时候都认识一个瘫痪的人。”

疫苗为这种反复出现的噩梦提供了一个出口。为阻止脊髓灰质炎而开发的两种疫苗各自利用了不同的进步。首先是乔纳斯·索尔克 (Jonas Salk) 的“灭活”脊髓灰质炎疫苗,于 1955 年获得批准(SN:4/16/55,第 14 页第 242 章)。该病毒由经过甲醛处理的脊髓灰质炎病毒制成,不再造成伤害,但人体仍然可以对其产生免疫反应。大约七十年前,路易斯·巴斯德证明可以灭活狂犬病病毒来开发狂犬病疫苗。

第二种疫苗是阿尔伯特·萨宾 (Albert Sabin) 的口服脊髓灰质炎疫苗,于 1961 年上市(SN:12/14/63,第 12 页 370)。萨宾的疫苗通常装在方糖上,易于消化,这也是电影中歌曲“一勺糖”的灵感来源 欢乐满人间。萨宾的方法是通过使其在非人类细胞中复制来削弱脊髓灰质炎病毒。由于被迫进入一个陌生的环境,病毒发生了基因变化,削弱了其致病能力。这种称为减毒的方法大约在 25 年前首次用于制造黄热病疫苗。

消失的疾病

接种脊髓灰质炎疫苗之前和之后的生活就像白天和黑夜。1952 年,美国有超过 21,000 人因脊髓灰质炎而瘫痪。十三年后,这个数字骤降至 61 例。到 1979 年,该国消灭了脊髓灰质炎。随着新的免疫接种的出现,常见的儿童疾病在美国几乎消失了:麻疹、风疹、水痘和由细菌引起的脑膜炎。

20 世纪 70 年代中后期,当凯瑟琳·爱德华兹 (Kathryn Edwards) 在芝加哥接受儿科培训时,“我们确实面临着 嗜血杆菌流感 脑膜炎。”( 流感嗜血杆菌 ,以前 流感杆菌 ,是曾经被怀疑引起流感的错误命名的细菌。)传染病儿科医生兼疫苗研究员爱德华兹说,她记得一次看到四五个孩子因覆盖大脑和脊髓的膜肿胀而住院。在纳什维尔范德比尔特大学医学院。有些孩子有 流感嗜血杆菌 脑膜炎导致脑损伤,约 5% 的人死亡。爱德华兹仍然记得一位年轻的病人在训练的最后一晚死于这种疾病。

第一种针对 流感嗜血杆菌 b 型疫苗是最常引起脑膜炎和其他严重感染的疫苗,于 1985 年在美国上市。几年后,爱德华兹及其同事评估了更有效的疫苗。其影响再次是显而易见的。1985 年之前,近 20,000 名儿童(其中大多数年龄在 5 岁以下)患有严重的感染 流感嗜血杆菌 每年有 12,000 名 B 型细菌性脑膜炎患者。到 1994 年和 1995 年,4 岁及以下儿童的严重疾病发生率下降了 98%。随着疫苗的出现 流感嗜血杆菌 和其他病原体,“现在的儿科实践与 40 年前我刚开始时有很大不同,”Edwards 说。

全世界儿童面临的传染病范围也在慢慢变化。从 2000 年到 2018 年,全球有 2300 万人通过麻疹疫苗接种避免了死亡。但世界各地仍有数百万儿童错过了美国常规的基本免疫接种。COVID-19 大流行加剧了这一问题:2020 年,全球估计有 2300 万儿童没有接种儿童疫苗;比 2019 年增加了约 370 万。

在研究人员于 2020 年 1 月确定了新型冠状病毒 SARS-CoV-2 的基因序列后不久,开发针对 COVID-19 的疫苗的工作就开始了。此前对严重急性呼吸系统综合症 (SARS) 背后的冠状病毒的研究(SN:2003 年 3 月 29 日,第 14 页 198)和中东呼吸综合症(MERS)(SN:2014 年 5 月 31 日,第 14 页 6 ),已经鉴定出一种可以有效增强免疫反应的病毒蛋白。

支持新疫苗技术的基础研究已经持续了数十年,该技术将用于首批 COVID-19 疫苗中的两种。该方法基于信使 RNA(mRNA),它在细胞核中执行制造蛋白质的指令。疫苗有病毒蛋白指导;身体会产生这种蛋白质并产生针对它的抗体。一些关键工作是修改病毒蛋白的指令,使身体不会将指令视为入侵者,这些工作来自 RNA 生物学家 Katalin Karikó、免疫学家 Drew Weissman 以及在宾夕法尼亚大学佩雷尔曼医学院工作的同事。2000 年代中后期。

COVID-19 疫苗的研制和测试时间是迄今为止所有疫苗中最短的。但这种效率在分布上并不匹配。虽然全球范围内还没有足够的镜头(SN:21 年 3 月 27 日,第 14 页 6 ),美国这个供应充足的国家一直在努力为每个符合条件的人提供免疫接种。有些人没有接种疫苗,因为他们无法请假来从副作用中恢复,或者担心他们需要支付注射费用。其他人并不认为 COVID-19 是一种威胁,也不认为有必要接种疫苗。

COVID-19 已导致全球数百万人死亡。然而,如果它主要威胁儿童,也许会更可怕。奥菲特说,小儿麻痹症的可怕之处在于它可能导致儿童终生瘫痪。就好像儿童在战争中受伤一样。

密歇根州的富勒认为,看到脊髓灰质炎可能对儿童造成的危害,促使美国人渴望接种脊髓灰质炎疫苗。在 COVID-19 大流行期间,“因为我们都被隔离了,所以我们没有看到彼此真正遭受痛苦或应对这种病毒的影响,”她说。

接种疫苗的人感觉就像是一场胜利。

凯瑟琳·斯平德勒

密歇根大学的病毒学家凯瑟琳·斯宾德勒(凯瑟琳·斯平德勒)在成长过程中曾患过麻疹、腮腺炎和风疹。斯宾德勒说,针对这些疾病的疫苗“对我来说来得太晚了”。她还记得八年级时因传染病去世的哥哥的同学的名字。常规免疫接种现在已成为儿科医生预约的常规部分,这意味着我们大多数人“不知道患有脊髓灰质炎或死于麻疹是什么感觉”。

考虑到开发该疫苗所需的所有科学知识,Spindler 发现获得 COVID-19 疫苗“非常有意义”。人们给她发电子邮件询问有关疫苗的问题。一位女士预约了,但不确定自己是否愿意遵守,她写了好几封信。斯平德勒花了几个小时做出回应。最后,她收到了一封电子邮件,其中附有一张在车里拍照的女人的照片。“我热泪盈眶,”斯平德勒说。“一个人接种疫苗感觉就像是一场胜利。”

善后

在 COVID-19 大流行之初,拉克希米·克里希南 和 S. Michelle Ogunwole 是巴尔的摩约翰·霍普金斯医院的内科医生。病人快要死了。工作人员没有足够的个人防护装备。关于 COVID-19 的很多信息仍然未知。“这太可怕了,”现在乔治城大学的克里希南说。她的一些同事正在写遗嘱。

而且病人大多都是孤独的。Ogunwole 也是约翰霍普金斯大学医学院的健康差异研究员,她记得一位年长的黑人妇女因感染 COVID-19 住院了几个月。奥贡沃勒说,她的情况已经足够好,可以搬出重症监护室,但由于她没有走进重症监护室太久,她的身体非常虚弱。她的气管里插着一根管子,说话也变得困难。

女子的家人并不在场。“没有人能为她说话,”奥贡沃勒说。这让奥贡沃勒想起了她自己的母亲,“一个令人难以置信的充满活力的人……”聚会的生活。如果床上的是她妈妈,没有人会知道她是谁。她无缘无故地喜欢跳舞。她每年都会选择不同的运动。

奥贡沃勒感受到了病人的悲伤和失落。数百万人正在考虑这一流行病给他们的身心健康造成的损失。造成的死亡人数与肺结核、艾滋病、真菌病、儿童传染病或上世纪许多其他疾病的爆发和流行病没有什么不同。

我们应该牢记传染病的爆发如何改变了人们的生活以及谁的生活。但一次又一次,有人呼吁将疫情抛在脑后。创伤和不平等依然存在。华盛顿州塔科马市普吉特湾大学的历史学家南希·布里斯托说,这次的问题是:“我们能否做得更好,继续倾听那些受到影响的人的故事?”

例如,失去父母之一或双亲的孩子的故事。为了她的书 美国流感大流行:1918 年流感大流行中失去的世界 布里斯托采访了出生在北达科他州一个小镇的莉莲·坎西安尼奇。坎西安尼奇的母亲在坎西安尼奇还是婴儿时就死于流感。布里斯托说,故事是说,她的母亲在停战日出去打扫门廊,然后就再也没有出现过。

坎西亚尼奇在大家庭成员的房子里住了两年,才能够称之为一个家。她告诉布里斯托,小时候,当被问到长大后想做什么时,她的答案是,一名继母。“失去父母彻底改变了她的生活,”布里斯托说。

这些故事还在继续。研究人员 7 月在《2019 年新型冠状病毒肺炎 (COVID-19)》杂志上报告称,大约在 COVID-19 大流行的第一年,全球估计有 100 万儿童经历了母亲、父亲或两者的死亡。柳叶刀。据美国国际开发署称,这一数字令人震惊,但在过去三十年里,估计有 1700 万儿童因艾滋病失去父母一方或双亲,而这只是其中的一小部分。其中百分之九十的儿童生活在撒哈拉以南非洲地区。

一次又一次的爆发,我们的集体记忆开始动摇。困境的紧迫性最终会消失。

美国近 105,000 名儿童因 COVID-19 而面临着没有父母一方或双方的生活。柳叶刀 成立。作者写道:“以往流行病的证据表明,对父母或照顾者死亡的无效反应,即使有幸存的父母或照顾者,也可能会给儿童带来有害的社会心理、神经认知、社会经济和生物医学后果。”

早期在美国进行的一项关于父母因 COVID-19 死亡的研究考虑了种族和民族。研究人员在 4 月份的报告中指出,尽管黑人儿童仅占美国儿童的 14%,但他们却占失去父母儿童的 20%。《美国医学会杂志》儿科.

克里希南在大流行初期治疗患者时,她记得注意到,“我所有的黑人和棕色人种患者都被升级到重症监护室。”研究表明,黑人、拉丁裔和美洲原住民在感染、住院和死亡方面受到的影响不成比例。

富勒说,“新冠疫情暴露了健康方面的差异”,但这种差异并不是由大流行造成的。“这并不新鲜。”

W.E.B. 在 20 世纪之交,美国黑人因肺结核、肺炎以及儿童腹泻病和营养不良疾病的死亡率高于美国白人。杜波依斯 (Du Bois) 在 1906 年写道,“社会和经济地位的标志”。种族主义和种族隔离限制了美国黑人获得医疗保健、住房和财富的机会。

费城和芝加哥的黑人报纸上 1918 年的报道“给人的印象是,这种流行病并没有对黑人社区的生活造成重大影响,”凡妮莎·诺辛顿·甘布尔 (Vanessa Northington Gamble) 在 公共卫生报告 2010 年。然而,很明显,患有流感的黑人数量“超出了他们可以使用的医疗保健设施”,华盛顿特区乔治华盛顿大学的医生和医学历史学家诺辛顿·甘布尔说。怀特医院不会不接受黑人病人或将他们送到地下室或其他隔离区域。黑人医院没有能力照顾所有需要护理的人。她说,因此黑人社区聚集在一起自力更生。

当费城弗雷德里克·道格拉斯纪念医院 (Frederick Douglass Memorial Hospital) 的 75 张床位全部都满了时,该医院的医疗主任在没有该市卫生委员会支持的情况下,设法为黑人患者开设了紧急附属病房。芝加哥的黑人女性志愿者进行家访,照顾病人。

黑人护士还在家里照顾黑人流感患者。贝西·B·霍斯 (Bessie B. Hawes) 是塔斯基吉学院护理项目 1918 年的毕业生,她描述了自己在阿拉巴马州农村地区照顾一个 10 口之家的经历,“因为缺乏关注而死去”。“当我进入乡村小屋时,我发现母亲死在床上,父亲和其他家人的体温高达 102 至 104 度。有些人得了流感,有些人得了肺炎……我一眼就看出我还有很多工作要做……我给奶牛挤奶、喂药,并尽我所能来改善状况。”

诺辛顿·甘布尔说,1918 年大流行的遗产之一是“黑人社区自力更生、照顾自己的长期传统”。她说,随着黑人医生 COVID-19 联盟等组织的努力,这一传统仍在继续,该联盟的成立是为了让费城地区的黑人社区更容易接受 COVID-19 检测和疫苗接种。

研究人员在 2019 年的《2019 年流感大流行》中报告称,当黑人在 1918 年流感大流行中感染流感时,他们比白人感染流感的可能性更高 国际环境研究与公共卫生杂志 。克里希南、奥贡沃勒和他们在约翰斯大学的同事丽莎·库珀说,死亡可能性较高“可能是由于今天仍然存在的几个因素造成的:肺部疾病的风险较高、营养不良、住房条件较差、社会和经济差距以及获得护理的机会不足”。霍普金斯大学去年写道 内科年鉴.

奥贡沃勒说,必须解决助长种族歧视和导致健康不平等的社会制度。“再多的韧性也无法克服这一点。”

我们不能忘记,因为它还会再次发生。

拉克希米·克里希南

布里斯托说,第一次世界大战的结束掩盖了 1918 年流感大流行带来的痛苦。人们以纪念碑和节日来公开纪念这场战争。“这场流行病是不言而喻的,”她说,因为它与战争的胜利叙事不符。在接下来的几十年里,只有少数以 1918 年大流行为背景的虚构作品出版。

但是那些书——比如《1939》苍白的马、苍白的骑士 布里斯托说,凯瑟琳·安妮·波特(Katherine Anne Porter)在流感疾病中幸存下来,但她的未婚夫去世了——以及私人信件揭示了深深的损失。

“很明显,即使没有公开哀悼,创伤仍然伴随着人们,这就是令人悲伤的地方,”她说。“没有公开承认所有这些损失。”国家在前进,人们“也被期望排队并一起前进”。

医学历史学家克里希南 (Krishnan) 表示,我们必须保存有关 COVID-19 大流行的记录。大学和图书馆牵头的许多口述历史项目是一个充满希望的迹象,表明人们的感受、生活、爱和死亡的故事不会消失。“我们不能忘记,”克里希南说,“因为它会再次发生。”